Oberer Markt

Der Obere Markt verlor durch die Verlegung des Rathauses 1850 an seine heutige Stelle gegenüber der Kirche an Bedeutung. Trotz der Errichtung der Emilienbrücke um 1900, der ersten Betonbrücke zwischen dem Oberen und Unteren Markt, liegt diese ruhige Wohngegend doch etwas abseits der Landesstraße.

Nur wenige Gewerbebetriebe hatten hier ihren Standort. Die große Fläche zwischen den Häuserzeilen, die in früheren Jahrhunderten als Anger und Pferdeschwemme gedient hatte, lag brach. 1886 wurde eine Kastanienallee angelegt. Sie wurde zum beliebten Teil der Spaziergänge der seit 1900 immer zahlreicher werdenden Sommergäste und Anfang der 2000-er Jahre erneuert. 1901 wurde der „Verschönerungsverein“ gegründet, der sich um die Verbesserung des Ortsbildes bemühte.

Waren es vor dem I. Weltkrieg vor allem Adelige und finanzkräftige Bürger-innen, die für mehrwöchige Aufenthalte nach Gresten kamen, war es ab der Eröffnung der Schmalspurbahn 1927 auch für Menschen des Mittelstandes möglich, für einige Tage oder sogar Wochen in Gresten Erholung zu finden. Neben den Gasthäusern begannen auch zahlreiche private Haushalte Fremdenzimmer anzubieten. Die Gemeinde versuchte mit den bescheidenen öffentlichen Finanzmitteln der Zwischenkriegszeit, den Ort attraktiver zu machen, mit der Errichtung des „Strandbades“ 1929, dem Bau des „Wetterhäuschens“ 1936, der Pflege von Spazierwegen und Aufstellung von Ruhebänken.

Der Obere Markt wurde so zu einer Ruheoase und Ausgangspunkt für Wanderungen am Freibad vorbei nach Ybbsbach, auf den Grestner Hausberg den Goganz, zum Kraxen (Unteramt 4), zu den „Weghäusern“ (Unteramt 12 und 13) und weiter nach Reinsberg. Man konnte aber auch über die Schönauergasse wieder zur Hauptstraße zurück und in den Unteren Markt gehen.

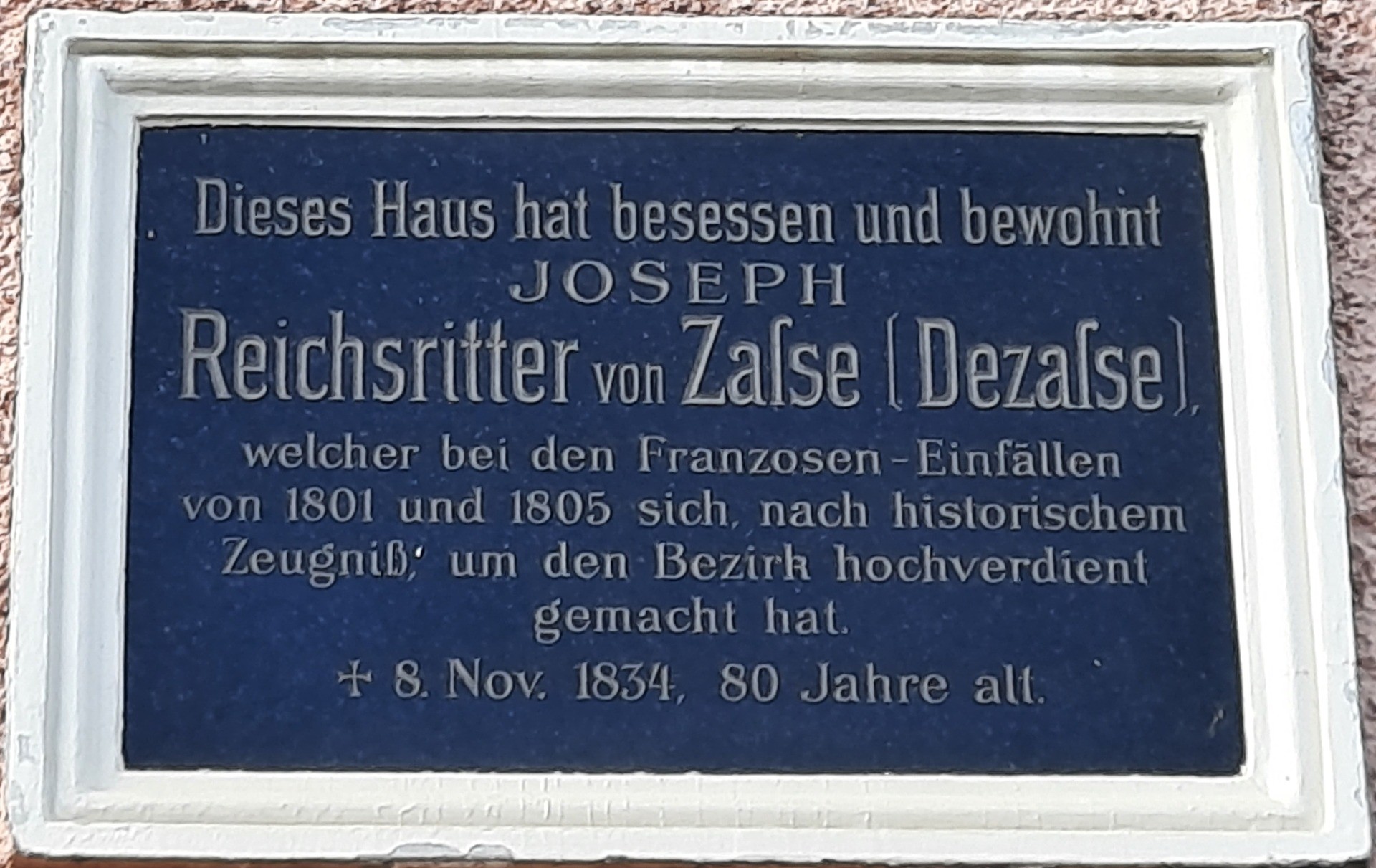

Das Haus 47, (alt 18) war im 17 Jh. im Besitz eines Eisenhändlers. An seiner Stirnseite befindet sich eine Gedenktafel für Joseph Chevalier de Zasse, einen französische Adeligen, den es nach der französischen Revolution von 1789 nach Gresten verschlagen hatte. Er empfing 1805 die von Waidhofen/Ybbs anrückenden napoleonischen Truppen an der Spitze einer Gemeindedelegation in ihrer Muttersprache. Damit rettete er den Ort vor Zerstörungen und Plünderungen.

Das Haus war später im Besitz vieler bekannter Grestner Bürgerinnen und Bürger, wie Karl Hübner, Wilhelm Schleicher, Josef Anderle, Paula und Ella Weitlof.

In der Zeit der Nazidiktatur wurde das Haus, das zu dieser Zeit (seit 1928) Fritz Heller, einem jüdischen Prager Industriellen gehörte, enteignet. Der Versuch der Ortsgruppe der NSDAP, das Haus übernehmen zu können, scheiterte trotz Intervention der NSDAP Gauleitung. Der als „Abwesenheitskurator“ eingesetzte Anwalt Dr. Schmied verwickelte die NSDAP in ein formal-bürokratisches Gerangel1 um den Begriff „legaler Erwerb“. Daran konnte auch eine Zuweisung des Hauses an die NSDAP Gresten durch Bundeskanzler Dr. Arthur Seyss-Inquart nichts ändern. Erst 1943 wurde die Zuteilung des Hauses an die Ortsgruppe formal rückgängig gemacht.1

Fritz Heller und seine Familie überlebten die nationalsozialistische Diktatur und kehrten nach dem Krieg aus der Schweiz zurück.

Ihr Haus allerdings diente noch bis zum Staatsvertrag 1955 als sowjetische Kommandantur.

Das Haus Nr.54 (alt 24) war bis 1830 ebenerdig und war mit einer Maurerkonzession verbunden. Erst 1855 endete die Zeit der Besitzer die Maurer waren.

In diesem Jahr erwarb es der westfälische Geschäftsmann Franz Schlinkert. Ihm folgten zwei Nachkommen gleichen Namens. Ersterer wurde als Volksschriftsteller in der Region bekannt, der Enkel wurde Gemeindearzt.

Im 15. Mai 1945, nach dem Ende des II. Weltkrieges hin endete die mehr als hundert Jahre währende Geschichte der Familie Schlinkert in Gresten. Aus Angst vor der Vergeltung durch die sowjetischen Truppen überzeugte die ältere von zwei Töchtern, eine fanatische Nationalsozialistin, die Schwester und die Eltern, mit ihr kollektiv Selbstmord zu begehen. Dies geschah auf dem Schwarzenberg, in der Nähe des Bauernhauses eines Jagdfreundes des Vaters.

Hans Karner, Ursprüngliches aus Gresten,S197-198

Weitere Fotos, Filme, Texte und Urkunden finden sie in der Topothek Gresten. https://gresten.topothek.at